Laurent Tailhade était un duelliste redoutable, ce qui ne l’empêcha pas de recevoir quelques blessures. Mais pour ce polémiste, pamphlétaire libertaire et franc-maçon, le duel était un moyen efficace de faire entendre ses revendications

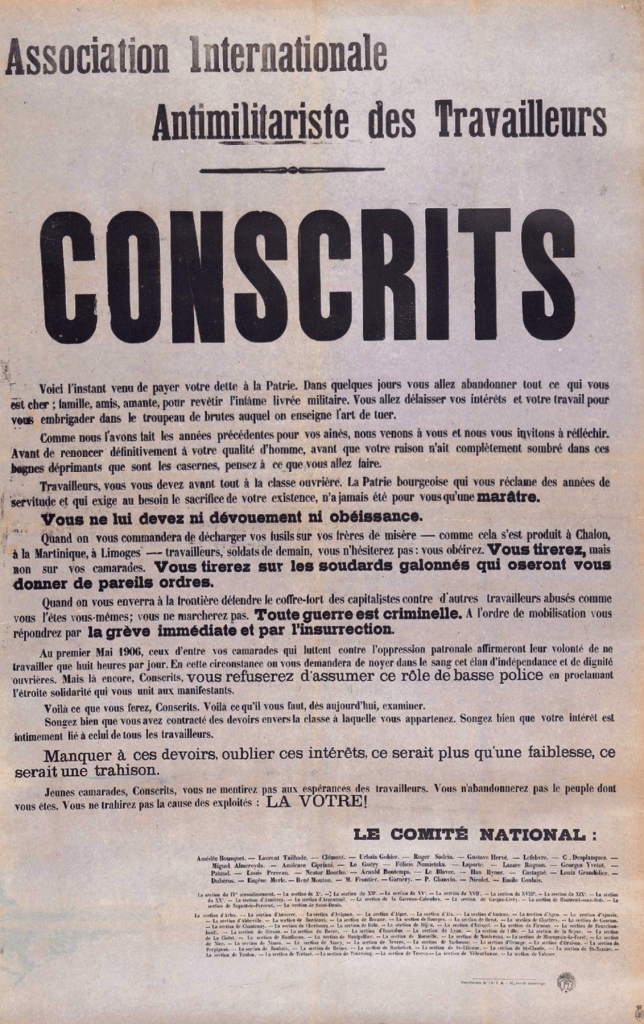

En 1905, il est signataire de l’affiche antimilitariste et antipatriote placardée sur les murs de Paris qui appelait les conscrits à retourner leurs fusils contre les officiers plutôt que sur les grévistes et à s’insurger contre la mobilisation.

Anticlérical forcené, il profite de son voyage à Camaret, le jour de l’Assomption 1903 pour vider son pot de chambre sur la procession de la Fête de la Bénédiction de la mer et des bateaux, il devra s’enfuir poursuivi par les cris des Camaretois : « A mort Tailhade ! A mort l’anarchie !' »

Il applaudit à l’attentat anarchiste d’Auguste Vaillant en 1893 en clamant : » Qu’importe de vagues humanités pourvu que le geste soit beau ! «

Pamphlétaire et provocateur, il a laissé aussi quelques souvenirs sur certaines personnalités de son époque et c’est à travers un de ses écrits que j’ai choisi de vous faire connaître Marc de Montifaud, pseudonyme de Marie Amélie Chartroule de Montifaud, dont Charles Monselet écrivait en 1888 :

[…]

Cette femme fut critique dans la revue L’Artiste d’Arsène Houssaye, et se fit connaître pour ses Nouvelles drôlatiques, pour son anticléricalisme assumé dans les titres de ses ouvrages comme Les matinées de Carême au Faubourg Saint-Germain ou Vestales de l’Eglise, pour son écriture provocatrice et même licencieuse qui la conduisit devant la justice en 1878 : « On se rappelle sans doute la condamnation à quatre mois de prison, prononcée contre Mme Marc de Montifaud, pour son roman, jugé obscène Mme Ducroisy. Après avoir, par faveur spéciale, obtenu de faire son temps à la maison Dubois, Mme Marc de Montifaud a quitté hier cette demeure, pour rentrer dans sa famille. » lit-on dans Le Gaulois du 24 juin 1879.

MARC DE MONTIFAUD

La salle de travail, à la Bibliothèque Nationale, est un lieu pittoresque, d’une indéniable singularité. Dans le Paris moderne qui, chaque jour, se transforme, s’enlaidit, s’américanise et dépouille, avec une sorte de hâte furieuse, le peu qui lui restait encore de ses vieilles beautés ; dans le Paris de l’automobile, du téléphone, de la cohue et du pavé de bois ; dans le Paris de la Foire à l’Argent et de la Foire aux Vanités, ce coin garde encore un aspect de quiétude affable, de calme provincial. On y parle à voix basse. On y met en pratique les règles de l’urbanité. C’est un refuge où l’on peut fuir la ville trépidante et le contact des gens affairés. Les habitués se reconnaissent entre eux, d’un signe, d’un rapide salut. Chacun a son fauteuil, son coin de prédilection que nul ne lui dispute. Un monde bigarré se coudoie autour des pupitres et des casiers, chuchote dans les coins, journalistes, badauds, élèves de Normale, traducteurs, lycéens, bas bleus, compilant, à leur propre usage, des auteurs peu connus, vieux messieurs à besicles et à manies, astrologues et besogneux qui viennent se chauffer. Puis, toutes sortes d’ecclésiastiques, cherchant, les uns des effets oratoires dans les sermonnaires en renom, les autres des textes pour la classe du jour suivant, depuis les moines déchaux et les précepteurs de bonne maison, jusqu’aux prélats que signale discrètement la ganse mauve de leurs boutonnières. Voici la table de M. Albert Savine, lequel importa, de Catalogne, Jacinthe Verdaguer, un poète épique, aussi ennuyeux, à lui seul, que Milton, Camoëns et Le Tasse réunis. Là, travaille Rappoport. Ici, Mme Valentine de Saint-Point étudia la métachorie et se préoccupa d’obtenir « quelques détails authentiques sur les déportements de Messaline ». Tout ce monde, laborieux et muet, s’applique à sa besogne, dans une chaleur opaque et fâcheusement odorante, jusqu’à l’heure où le jour tombe, cependant que la voix hargneuse des gardiens aboie, à pleins poumons, le cri : « On ferme », qu’accompagne le vacarme des livres qu’on empile et des sièges bousculés.

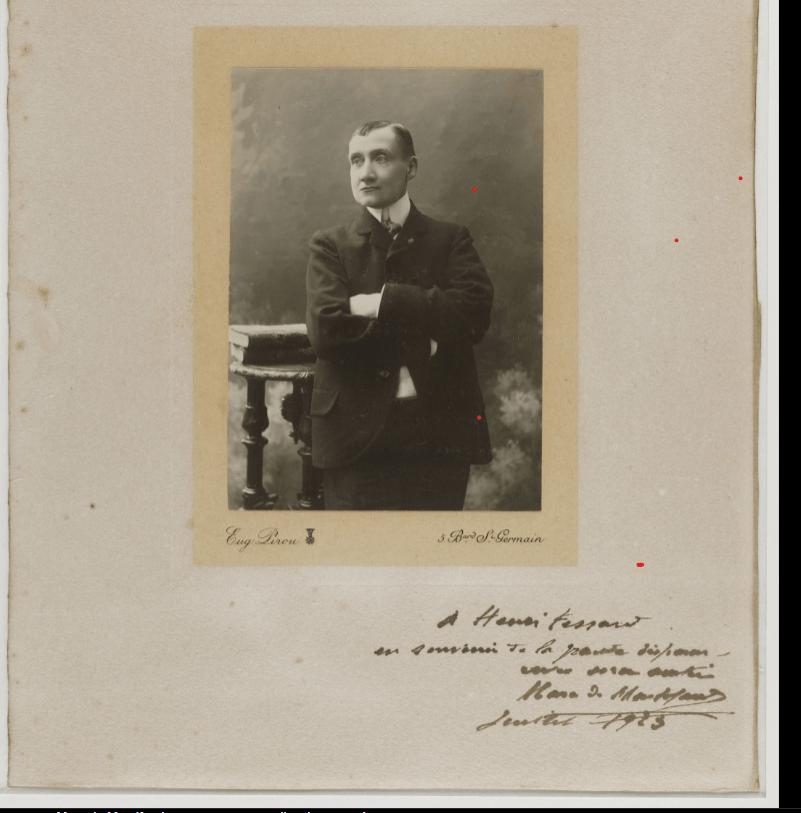

Une des silhouettes journalières de la Bibliothèque fut, pendant l’Affaire et les années suivantes, le personnage que voici. Représentez-vous un collégien, mis à la mode, comme les figures de cire dont les tailleurs à grande réclame peuplent leurs devantures. Complets de nuances printanières, chapeau couleur de tourterelle avec tout un arc-en-ciel de cravates rose tendre, lin en fleur, eau du Nil, brin de lilas, cuisse de nymphe, jonquille et bouton d’or. Un foulard de teinte complémentaire tombait avec grâce de la poche extérieure, sur le côté gauche du veston. La tête ronde, les cheveux fades, coiffés « en demi-Capoul » sur un visage sans beauté au nez mafflu, aux pâles yeux, à la bouche sans lèvres, mais que relevait une expression de bienveillance et de douceur, les doigts chargés de bagues, la face peinte, maquillée et largement couverte de plâtre, composaient un ensemble, d’abord assez inquiétant. Ce jouvenceau, ridé comme une pomme sur la paille, marchant sur des talons Louis XV et faisant reluire toutes sortes de bijoux médiocres et voyants, quel pouvait être son état dans le monde ? Si c’était un collégien, depuis quelle époque avait-il entrepris ses études ? Son apparence équivoque de jeune icoglan faisait sourire le faubourg Montmartre, quand, d’un pas sautillant et mal affermi, la mignonne créature traversait la rue, emportant sous son bras une forte liasse de journaux et de cahiers. Celle qui s’en allait ainsi, en harnais de gandin, avec son pet-en-l’air évasé « en forme de lyre », sa badine, son élégance de chrysocale, était une bohème, une fantaisiste et, jusqu’à sa mort, la moins bourgeoise femme qui se pût rêver. Marc de Montifaud, apparentée aux duc d’Ossuna, pouvait arborer le nom de Quivonas, que l’on traduit par « Quivogne » de ce côté des Pyrénées. — Presque la « Quinquengrogne », disait Charles Monselet avec un mélange d’admiration et de stupeur. Au temps du Seize Mai, la dame, jeune alors, que le ministère de l’Ordre Moral poursuivait méchamment pour des publications graveleuses, entre autres les Vestales de l’Eglise, dont une forte nuance de cléricalisme aggravait le cas, jugea bon de gagner au pied. Sans attendre le jugement, elle prit la route de Belgique, mit une frontière entre elle et ses persécuteurs. Comment l’autorisation lui fut-elle donnée, avant son retour, de vêtir le costume singulier qu’elle porta jusqu’à la fin ? Pourquoi lui fut permis de s’habiller en homme ? Ses explications restaient confuses sur ce point ; elle rompait, d’ailleurs, l’entretien dès que les bienséances rendaient la chose praticable. Personne, même parmi ses intimes, n’eut le mot de l’énigme, qui resta un secret.

Après la déroute du ministère Broglie, dès les premiers jours de la victoire républicaine, elle revint en France et, d’emblée, elle se remit en posture de noircir du papier. Le nombre de ses romans, factums, compilations, œuvres légères, dépasse le nombre qu’il est permis d’imaginer. Cette femme laide, travailleuse et la plus honnête du monde, avait un goût surprenant pour les histoires de haute graisse, les contes libidineux, toute la friperie obscène que l’école de Mendès et d’Armand Silvestre mirent, peu après, en si grande vogue. Maris trompés, vierges mises à mal, nonnes amoureuses, couvents où les filles de Loth semblent avoir prononcé leurs vœux, femmes succombant au prestige militaire, duègnes, petits abbés, pages et caméristes, le répertoire de l’« esprit gaulois », cet esprit si malpropre, nauséabond et fastidieux, brillait, au grand complet, dans les ouvrages de la dame. Ajoutez un piment de luxure à la Huysmans, le goût des messes noires, l’amalgame de mysticisme et de dévergondage, sans compter les lubriques images et les couvertures scabreuses. Aucun élément de succès ne lui manqua. Le plaisant, c’est que, débobinant tout le long du jour ces malpropretés, Marc de Montifaud mena l’existence d’une matrone romaine. Dans une chronique de ses meilleures, Monselet représentait la jeune écrivain s’interrompant d’annoter le Portier des Chartreux pour écumer ses confitures ou allaiter son petit dernier.

Les romanciers n’ont qu’une saison. Marc de Montifaud ne tarda pas être oubliée. En fait d’impudeur, la surenchère est facile. Mais à force de piment, le palais se blase ; il ne reste plus qu’un goût indifférent ou, tout au moins, émoussé. Les énormités du Naturalisme, au bout de quelques mois, ne suscitaient plus de révolte ni de curiosité.

Tant que dura la Fronde*, Marc de Montifaud, avec une rare compétence, y débobina la politique étrangère. Elle signait Ibo ses articles, d’un irréprochable ennui ; elle passait pour être fortement documentée. Sans le modifier peu ou prou, elle conservait son équipement de fantoche et faisait le délice des péronnelles qui l’environnaient. Étrange milieu que cette Fronde, où quelques belles courtisanes, en robes sensationnelles, parmi des poétesses aux cheveux gras, aux ongles noirs, au linge suspect, et des maîtresses d’écoles, discutaient, en buvant du thé ou du vin de Champagne, le salaire des pauvresses ! Marc de Montifaud ne se trouvait aucunement dépaysée entre ces merveilleuses. Elle minaudait, se lamentait de vieillir, d’atteindre la quarantaine que son fils avait dépassée — et de plusieurs longueurs !

Le personnel de la Fronde dispersé, Marc de Montifaud disparut. Elle ne se montra guère à la Bibliothèque. Bientôt, le bruit de sa mort vint attrister ceux qui l’avait connue. Elle était « farce », pleine de drôlerie et de surprises, comme tous les êtres qui ont mené une existence décousue, au demeurant la meilleure femme du monde. Il est permis de croire que son ombre, vague et falotte, revient, dans les nuits fatidiques, tournoyer la valse macabre, avec les anciens habitués, dans la rotonde nocturne de la Bibliothèque, les habitués disparus comme elle depuis quelques hivers. Mais c’est dans nos esprits, surtout, qu’elles reviennent ces figures, tristes ou bouffonnes, de jadis. Notre souvenir est l’écran où se projettent les entrechats, les danses et les gestes d’outre-tombe, qui n’ont pas besoin d’autre mise en scène pour vivre leur nuit de Walpurgis.

*La Fronde : quotidien fondé par Marguerite durand en 1897, il est le 1er journal àêtre totalement conçu et rédigé par des femmes