Lucien-François de Montagnac est un officier français qui a laissé une correspondance édifiante sur ce que l’armée française a pu faire en Algérie. Il représente l’esprit de la colonisation, l’arrogance de ceux qui se pensaient supérieurs à ceux qu’ils humiliaient, spoliaient, massacraient. On se rend vite compte que sa mentalité est celle de tout colonisateur qu’il ait vécu au XIXè siècle ou qu’il vive au XXIè siècle.

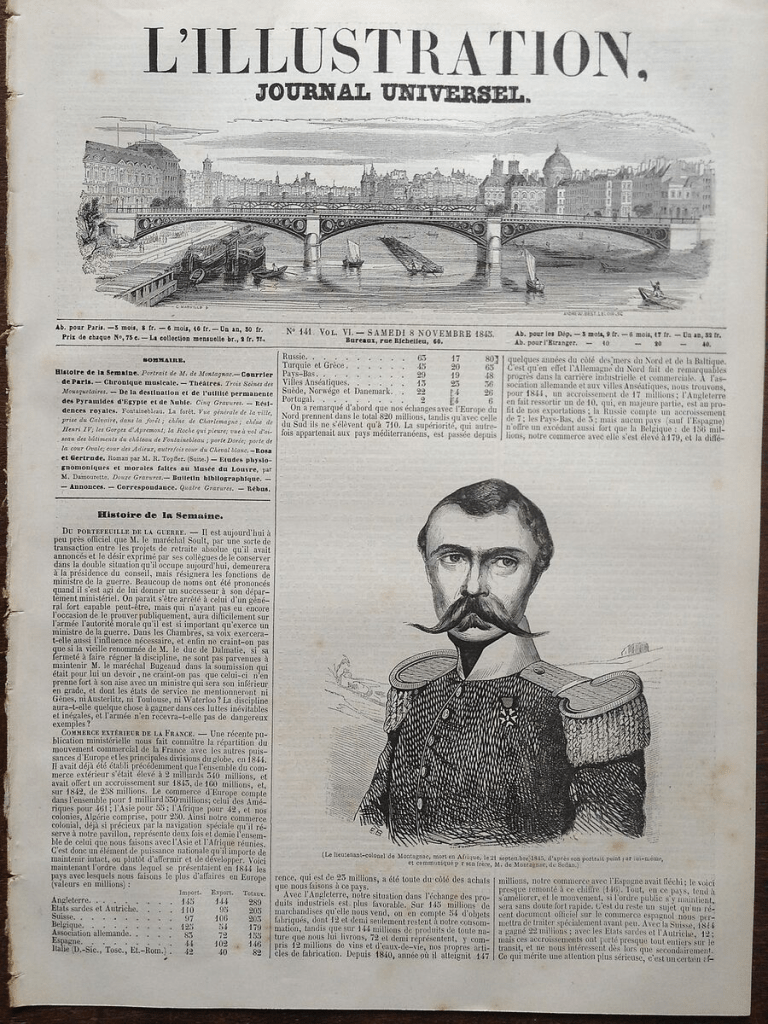

Né en 1803, il sera tué lors de la bataille de Sidi Brahim en 1845.

Sorti de St Cyr en 1821, il choisit l’infanterie comme corps d’armée et participa en 1823 à la Campagne d’Espagne durant laquelle il gagne ses galons de lieutenant.

Il se fit remarquer par son zèle lors de l’insurrection républicaine de Paris en juin 1832, l’année du choléra dont mourut le président du Conseil Casimir Périer, incarnation du Parti de la Résistance (centre droit menant une politique modérée et bourgeoise qualifiée de juste milieu). Quinze jours après son enterrement explosait l’insurrection née de la tentative des Républicains de renverser la Monarchie de Juillet mais Louis-Philippe fit envoyer les troupes dans la nuit du 5 juin et la bataille contre les insurgés s’engagea dans le quartier de St-Merri le 6 : 80 insurgés furent tués, 200 furent blessés et 1500 furent emprisonnés. Cet évènement se retrouve dans les Misérables de Hugo et dans les Illusions perdues de Balzac mais surtout il donna l’occasion à l’écrivain et homme politique Noël Parfait de publier en mai 1833 L’Aurore d’un beau jour : épisode des 5 et 6 juin 1832 un poème qui appelle à l’insurrection et qui lui valut 2 ans de prison et 500 frs d’amende.

« Voyez-vous ?.. Les canons, encloués sur la halle,

Vous dispensent de front leur mitraille royale.

Malheur ! c’est une grêle, au flot incandescent,

Qui tombe, frappe et tue, et qui bout dans le sang !..

Malheur ! trois fois malheur ! ce déluge de flammes,

Que le bronze vomit en foudroyantes lames,

Ce torrent meurtrier qui gronde, qui fend l’air,

Et ces rouges boulets aussi prompts que l’éclair,

Tout, nobles combattans ! tout vous creuse une tombe,

Et la Liberté pleure à chaque éclat qui tombe.

Fremissez !.. car, au loin, dans son horrible émoi,

La troupe, ivre de sang, hurle : VIVE LE ROI !«

Pour ces meurtres la Légion d’honneur lui fut offerte par Louis-Philippe mais il préféra la refuser et lors de la cérémonie il tint ce discours au roi : « Sire , lui dis-je, permettez-moi de vous adresser la parole. Je ne puis pas accepter cette décoration. Je n’ai pas encore assez fait pour la mériter. J’espère la gagner plus tard sur un champ de bataille, en combattant pour ma patrie et pour vous. Dans ces dernières affaires, je n’ai fait que mon devoir ; je ne veux pas de récompense. Il y a, dans ma compagnie, de vieux sous-officiers qui ont blanchi dans les camps ; ils sont plus dignes que moi de porter cette décoration. Depuis longtemps , ils n’ont rien obtenu ; je serais heureux que Votre Majesté les récompensât ».

Capitaine en 1836, il part en Algérie en 1837, ce qui lui permettra de mettre toute son énergie dans les diverses expéditions auxquelles il prend joyeusement part. Dès son arrivée il estime « que la France est descendue un peu trop bas, en venant traiter avec un misérable petit marabout, et que l’entrevue du général Bugeaud avec Abd-el-Kader n’a rien de grand ni d’honorable pour nos armes. » De plus il trouve qu’il n’y a pas assez de combats, pas assez d’obéissance de la part des Arabes qui continuent à s’opposer aux Français alors il confie à son oncle sa manière de faire la guerre aux « barbares » : « Puisque les moyens employés jusqu’à ce jour n’ont pas réussi, puisqu’en les poursuivant, au lieu de les atteindre, vous vous faites prendre, attendez-les. Mobilisez quelques bonnes colonnes de cavalerie pour leur faire des razzias, de temps à autre, quand ils ne sont pas sur leur garde, ce qui ne leur arrive pas souvent. Allez, tous les ans, leur brûler leurs récoltes, coupez-leur toutes communications avec le Maroc, vous les verrez bientôt se déchirer entre eux et demander à fréquenter nos marchés, où ils trouvaient du bel et bon argent, lequel passe, chez eux, avant tous les préjugés possibles. Mais, si vous les admettez encore parmi vous, imposez-leur des conditions rigoureuses, et ne vous en laissez pas imposer par eux ; enfin ne soyez plus leurs très-humbles serviteurs et leurs dupes. Ou bien alors exterminez-les jusqu’au dernier. Mais pour cela, il faudrait d’autres hommes à la tête du gouvernement : moins de philanthropes absurdes, moins d’avocats, moins de médecins et un peu plus de soldats. Surtout un homme pour les commander, ce qui est au moins aussi difficile à trouver que la pierre philosophale. »

En mars 1841, il accepte avec joie la Légion d’honneur : »Ma lettre était déjà fermée, et je suis obligé de la décacheter pour vous apprendre que je reçois à l’instant l’avis de ma nomination dans l’ordre de la Légion d’honneur. C’est avec joie, mon brave oncle, que je vous apprends cette heureuse nouvelle , persuadé de tout le bonheur qu’elle vous causera. Au moins cette décoration, je l’ai eue en campagne, elle est, à mon avis, beaucoup plus honorable que celle que j’aurais ramassée entre deux pavés, dans la boue des émeutes. » et il devient chef de bataillon en août de la même année.

A partir de cette époque, il narre ses razzias dans les tribus arabes, content de procurer à manger à ses hommes, s’excite contre l’Emir Abd-el-Kader, parle de sa bonne santé, des négociations en cours avec certaines tribus, loue le général de Lamoricière (le père des zouaves), s’étend sur les stratégies, sur ses conditions de vie, sur les généraux, sur la politique coloniale, sur « les écumeurs du désert » qui l’impressionnent par le luxe de leurs palanquins : » Tout ce qui passe à leur portée est sûr d’être rasé. Bien que leurs moyens d’existence soient, par le fait, un peu précaires, ils sont très riches. Ils ont considérablement de chameaux et beaucoup de chevaux d’excellente race. Ces coquins-là, nous voyant traverser le désert, se sont, naturellement, figuré que ce n’était pas pour y cueillir des prunes, et qu’en leur qualité de brigands, ils pouvaient s’associer à nous pour dévaliser Abd-el-Kader et les siens. Voilà donc deux mille cavaliers, six mille chameaux, avec femmes, enfants, qui, tout d’un coup, se déroulent, comme un tourbillon, à la suite de notre petite colonne de deux mille hommes. C’est bien le coup d’œil le plus pittoresque, le plus fantastique dont il puisse être donné de jouir. » …. et au milieu de tout cela des réflexions sur ce que lui et l’armée font subir aux civils : »Vous me demandez, dans un paragraphe de votre lettre, ce que nous faisons des femmes que nous prenons. On en garde quelques-unes comme otages, les autres sont échangées contre des chevaux, et le reste est vendu, à l’enchère, comme bêtes de somme ; voilà le cas que l’on fait, dans ce pays, des fleurs que la nature a fait éclore pour embaumer notre vie ! Parmi ces femmes, il y en a souvent de très-jolies ; il y a aussi des enfants charmants. Ces pauvres petits moutards sont vraiment intéressants. Dans toutes les opérations de guerre que nous faisons depuis quatre mois, il y a des scènes à attendrir un rocher, si l’on avait le temps de s’attendrir un peu. Eh bien ! on en arrive à regarder tout cela avec une sèche indifférence qui fait frémir. » En 1842, lors des expéditions contre Constantine, il écrit : « On ne se fait pas d’idée de l’effet que produit sur les Arabes une décollation de la main des chrétiens : ils se figurent qu’un Arabe, qu’un musulman, décapité par les chrétiens ne peut aller au ciel ; aussi une tête coupée produit-elle une terreur plus forte que la mort de cinquante individus. Il y a déjà pas mal de temps que j’ai compris cela, et je t’assure qu’il ne m’en sort guère d’entre les griffes qui n’aient subi la douce opération. Qui veut la fin veut les moyens, quoi qu’en disent nos philanthropes. Tous les bons militaires que j’ai l’honneur de commander sont prévenus par moi-même que s’il leur arrive de m’amener un Arabe vivant, ils recevront une volée de coups de plat de sabre. […]

Voilà, mon brave ami, comment il faut faire la guerre aux arabes : tuer tous les hommes jusqu’à l’âge de quinze ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger des bâtiments, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs ; en un mot en finir anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens… » Et il décrit ses combats : « Quelques tribus pourtant résistent encore, mais nous les traquons de tous les côtés, pour leur prendre leurs femmes, leurs enfants, leurs bestiaux, et je pense qu’elles ne pourront tenir longtemps à un pareil régime. […] Les crêtes étaient garnies de Kabyles . Je les débusquai promptement, et, continuant à les suivre au grand pas de course, j’arrivai, presque en même temps qu’eux, sur leurs gourbis ( baraques ), où étaient femmes, enfants, bestiaux. Nos soldats tombèrent sur ces repaires comme s’ils tombaient du ciel. Je me demande encore comment nous avons pu franchir des obstacles pareils. Enfin, la mort, le feu, achevèrent de mettre le désordre dans ces populations, et je leur pris deux mille cinq cents têtes de bétail. […] Qui veut la fin veut les moyens. – selon moi, toutes les populations qui n’acceptent pas nos conditions doivent être rasées, tout doit être pris, saccagé, sans distinction d’âge ni de sexe ; l’herbe ne doit plus pousser où l’armée française a mis le pied. Si vos tendres cœurs saignent d’anéantir tout ce qui résiste, entassez hommes, femmes et enfants sur des bâtiments de l’État, et expédiez-moi tout cela aux îles Marquises ou ailleurs. Tuez ou exportez ainsi quelques tribus, et je vous réponds que les autres se défendront contre ce fantôme qui les terrifie. Chaque fois qu’un chef de tribu a trahi ou n’a pas agi avec vigueur, tous les hommes de la tribu doivent être tués, le reste exporté. Les tribus doivent nourrir l’armée lorsqu’elle voyage, et, si les vivres n’arrivent pas à point donné, razzia pour la première fois, mort et exportation en cas de récidive. Si je me laissais aller à ma verve d’extermination, je vous en remplirais quatre pages. […] Entre mes quatre murs blanchâtres, je dresse d’horribles plans de campagne. Je parcours l’Afrique du nord au sud, de l’est à l’ouest, et, comme un illuminé ou un possédé, je finis par me figurer qu’à moi seul appartient la puissance d’en terminer avec tout ce qu’il y a d’Arabes en Afrique.

Le rêve auquel je reviens tous les jours est celui-ci : L’Afrique nous appartient aujourd’hui, nous pouvons la sillonner en tous sens. Mais toutes les populations, soumises en apparence, ont besoin d’être maintenues, dans le cas où elles auraient la velléité de bouger ; d’être protégées, dans le cas où elles sont fidèles, et d’être châtiées, si elles se révoltent ou ne veulent pas accepter nos conditions. »

C’est avec de pareilles idées qu’il est promu lieutenant-colonel en 1844 et il continue : « je fais trimer les uns, je rosse les autres : j’ai fait appliquer, ces jours-ci, cent coups de bâton à quatre Arabes, en plein marché, moyen infaillible pour réduire son monde à l’obéissance. » Ce fou furieux pouvait écrire : « Mais comme je suis excessivement peu philanthrope à l’égard des paresseux, et comme la crevaison de tous les habitants de la terre ne pèse pas, à mes yeux, dans la balance, un milligramme, lorsqu’il s’agit de l’intérêt général et de l’honneur des armes, je suis inexorable. » Plus il se rapproche de sa mort, plus ses lettres témoignent de la folie sanguinaire de cet officier : « Ces actes d’autorité vous paraissent abjects, à vous, braves gens qui vivez en paix dans votre cité industrielle ; mais, dans ces pays-ci, où les serpents rampent sous l’herbe, où les loups-cerviers sont partout sur les sentiers, la mort doit faucher sans relâche. Voilà pourtant comment le cœur le plus sensible peut devenir féroce, lorsqu’il est obligé d’endosser cette immense responsabilité de la tranquillité d’un pays. Il y a quelques jours encore , à minuit, j’ai fait une descente, à deux lieues et demie d’ici, dans une maison où je voulais arrêter le caïd du pays qui m’entoure. J’ai trouvé seulement les femmes et de pauvres petits enfants ; le coquin était parti, il y avait quelques heures. J’ai emmené tous ces êtres au milieu de la nuit, par la pluie, jusqu’au fort. Le cœur me saignait de voir ces pauvres petites filles, ces femmes, ces malheureux petits enfants tripoter dans la boue, dans les broussailles ; il fallait encore faire taire chez moi tout sentiment d’humanité. Je souffrais, je vous l’assure. A chaque instant, je suis forcé d’user de ces moyens qui brisent toutes les fibres de mon pauvre vieux cœur, pour réprimer certains crimes, pour maintenir ces populations remuantes, et qui ne comprennent encore que cette justice saignante. Ce ne sont que roses auprès de ce que leur faisaient subir leurs anciens chefs, sous le régime des Turcs ou d’Abd-el- Kader. Je ne suis pas méchant, allez ! mais pour avoir la vie des masses, il faut que quelquefois la mort plane sur certaines têtes. C’est une fausse philanthropie, celle qui épargne les coupables ; et j’ai le bras dur à cet endroit. […] Pour chasser les idées noires qui m’assiégent quelquefois, je fais couper des têtes, non pas des têtes d’artichauts, mais bien des têtes d’hommes. »

En février 1845, le général Cavaignac, un des pères des enfumades (que Montagnac approuvait évidemment puisqu’il « sacrifierait sans sourciller, dix mille ennemis pour sauver un de mes hommes. »), le fait mettre aux arrêts pour avoir outrepassé ses droits. En effet, il avait fait fusillé un assassin au lieu de le remettre aux tribunaux militaires. Et ne comprenant pas ses 4 jours de cachot, il écrit : « Je ne puis pas encore me dépouiller de la conviction que nos lois, nos tribunaux, sont des stupidités pour faire la police de ces pays qui sont avec nous depuis deux jours ; plus tard, peut-être arriverai-je à des sentiments plus généreux ; jusque-là je tuerai : l’homme dont le cœur ne bat plus ne songe plus à assassiner personne. »

Lors de la bataille de Sidi-Brahim, menée par l’Emir Abdel-Kader, Montagnac est tué : « J’aperçus à terre, – rapporte le maréchal des logis Testard, – un képi qu’à ses cinq galons je reconnus pour être celui du colonel de Montagnac, commandant la colonne. Puis je vis passer, à peu de distance de moi, le pauvre colonel, dont la voix cherchait à rallier les débris de son détachement. Je lui présentai son képi, qu’il eut beaucoup de peine à replacer sur sa tête, et qui retomba quelques pas plus loin. Il était évident que la volonté seule soutenait encore cet officier supérieur. Il était pâle à faire peur . Ses habits, son cheval tout entier étaient couverts de son sang. La large blessure qu’il avait au ventre, malgré la main qui la comprimait, ruisselait toujours. Et cependant, il parcourait le champ de bataille dans un galop formidable. Le carré est formé : il est immédiatement enfermé dans un cercle de feu, et, suivant l’expression d’un des rares survivants de ce drame terrible, les Arabes resserrant, de minute en minute, le cercle autour du groupe héroïque, le font tomber comme un vieux mur. Les Arabes leur crient en français de se rendre. Aucun d’eux n’y songe, tous tombent en s’encourageant. Cependant Montagnac a encore quelques minutes à vivre. Il les donne à la France . — Assis sur un tertre, au milieu du carré, il encourage ses soldats et les conjure de finir comme lui, plutôt que de se livrer à la discrétion des barbares. Courage ! leur crie-t-il, courage, mes enfants ! – Puis, se sentant mourir, il remet le commandement au chef d’escadrons Courby de Cognord : « Ne vous inquiétez pas de moi, lui dit-il, mon compte est réglé. Tâchez de gagner le marabout de Sidi-Brahim. Il se fait soutenir par le chasseur Perrin et ferme les yeux en s’écriant encore : Courage, mes enfants, courage ! »

On comprend mieux pourquoi la France soutient Israel !

Tous droits réservés : Jeanne Bourcier

Une réflexion sur “Lucien de Montagnac : Lettres d’un soldat, neuf ans de campagne en Afrique, ”