Evidemment à l’époque, il ne serait jamais venu à l’esprit des femmes de porter plainte ou de remuer la presse, elles estimaient que c’était leur combat et elles se défendaient en écrivant, en militant et en se réunissant afin de prouver aux hommes comme Proudhon qu’elles aussi réfléchissaient, argumentaient, débattaient. Aussi André Léo fonda-t-elle, en 1866, l’Association pour l’amélioration de l’enseignement des femmes. L’éducation des femmes lui est un sujet particulièrement. Est-ce pour cette raison qu’en 1867, année de la seconde exposition universelle, elle collabore au Paris-Guide*, pour une enquête sur la colonie américaine de Paris ?Faisant fi du projet éditorial en accord avec la volonté impériale de faire de cette exposition l’apogée du Second Empire, elle loue l’éducation des Américaines : « […] mais un fait incontestable et incontesté, effet en sens inverse de la même cause qui agit chez nous, c’est la supériorité de la femme sur l’homme dans le Nouveau Monde. Tandis qu’en général, dès l’âge de quatorze ans, le jeune Américain cesse toute étude pour entrer dans les bureaux de son père ou de quelque autre négociant et consacre toute son intelligence aux spéculations commerciales, la jeune fille poursuit ses études, les fortifie souvent par l’enseignement, et, célibataire ou mariée, a toujours de longues heures à donner aux exercices de l’esprit. […] Les mœurs américaines, on le sait, accordent aux jeunes filles la liberté la plus entière. Chargées elles-mêmes de leur propre vertu, de leurs propres intérêts, elles n’en sont que mieux préservées. Instruites des dangers de la vie, elles sont capables de les braver ; mais il faut dire que cette tâche leur est facile, grâce au respect dont les hommes les entourent. Une jeune personne peut traverser d’un bout à l’autre tout le territoire de l’Union sans avoir à craindre ni honteuses poursuites, ni même le moindre propos inconvenant. »

Encore une fois, son article est un plaidoyer pour la liberté des femmes, liberté respectée par tous les Américains, croit-elle peut-être un peu naïvement. En 1869, avec Noémie et Elisée Reclus, elle fonde aussi la Société pour la revendication des droits civils de la femme. Louise Michel dans ses Mémoires se souvient : « Les premiers groupements du Droit des Femmes avec Mmes Jules Simon, André Léo, Maria Deraismes* se réunissait souvent à l’école professionnelle de la rue Thévenot. […] Au Droit des femmes, comme partout où les plus avancés d’entre les hommes applaudissent aux idées d’égalité des sexes, je pus remarquer, comme je l’avais toujours vu avant et comme je le vis toujours après, que malgré eux et par la force de la coutume et des vieux préjugés les hommes auraient l’air de nous aider, mais se contenteraient de l’air. Prenons donc notre place sans la mendier. »

Cette même année, son feuilleton Aline-Ali est publié : ce roman est un réquisitoire pour l’éducation sentimentale des jeunes filles. L’horreur de la nuit de noce, la déception, les maîtresses du mari, la rencontre d’un amant, la grossesse illégitime et donc l’abandon de l’amant : toute la colère d’André Léo se concentre dans le 1er chapitre dans lequel, avant de se suicider, une femme mariée fait ses aveux à sa jeune sœur dans l’espoir de l’éduquer et donc de la protéger. Cela fait écho à un article de Louis Blanc dans son journal la Revue du progrès politique, social et littéraire : « L’homme trouve mille moyens de se soustraire à la rigueur de ses devoirs d’époux ; la société dédaigne de s’arrêter à ses infidélités, que dis-je ? il peut s’en faire gloire ; l’approbation ne lui manquera pas ; le titre d’homme à bonnes fortunes lui rapportera au besoin, en jouissances de vanité, de quoi le consoler des atteintes de quelques rares probités grondeuses …Mais que dire de la femme coupable d’un moment d’oubli ? Pour elle plus de repos ; la voilà irrévocablement perdue. Les femmes se détournent d’elle avec insulte ou dédain, quelques-unes avec pitié. Les hommes se croient autorisés à la poursuivre de leurs plus insolents hommages. Vainement donnerait-elle comme causes de sa conduite, son amour trahi, son foyer devenu solitaire, ses caresses brutalement repoussées, ses larmes raillées, sa couche flétrie, il lui est défendu d’oublier qu’elle est épouse devant celui à qui il est permis d’oublier qu’il est époux. Et quelle raison donne-t-on pour justifier cette monstrueuse inégalité ? Prétendre que l’infidélité de la femme met dans la famille des enfants étrangers, au lieu que les désordres du mari sont sans conséquence pour la famille, n’est-ce pas se jouer de mots ? Si le mari n’introduit point par ses désordres des enfants dans sa famille, il en introduit dans celle des autres. Pour la société, considérée dans son ensemble, le résultat n’est-il pas absolument le même ? »

La grande question du roman est de savoir comment une jeune fille vierge et innocente peut connaître son futur époux en dehors des conventions sociales, comment connaître la personnalité d’un homme dont la société protège les frasques de jeune homme, qu’elle encourage d’ailleurs ainsi que l’écrivait Jenny d’Héricourt : « Vous dites à l’enfant qui ment : C’est mal de tromper ; tu ne voudrais pas qu’on te trompât. Vous dites à l’enfant qui dérobe : C’est mal de voler ; tu ne voudrais pas qu’on te volât. Vous dites à l’enfant qui abuse de sa force, de son intelligence pour tourmenter son compagnon plus jeune : Tu ne voudrais pas qu’on te fit ces choses ; tu es un méchant et un lâche. Voilà de bonnes leçons. Pourquoi donc alors, quand l’enfant est devenu jeune homme, dites-vous : Il faut que les jeunes gens jettent la gourme du cœur ? Jeter la gourme du cœur, c’est tromper des jeunes filles, perdre leur avenir, pratiquer l’adultère, entretenir des lorettes, fréquenter le lupanar. »

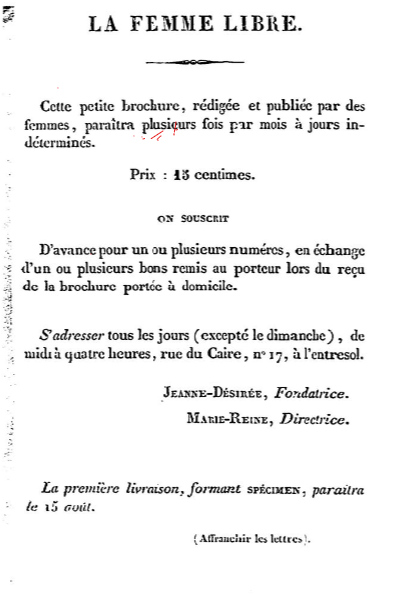

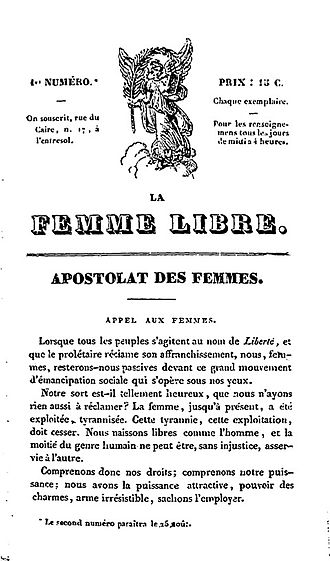

L’autre sujet révoltant qu’André Léo traite dans ce roman, sujet qui lui tient particulièrement à cœur, c’est la manière dont est traité un article selon le sexe de l’auteur. En cette fin de règne de Napoléon III, les journaux féminins sont rares. Le journal ou plus exactement la brochure que l’on considère comme le premier journal féministe français, écrit et publié exclusivement par des femmes est La Femme Libre : il date de 1832 et n’a vécu que 2 ans.

La plupart des femmes qui écrivaient dans un journal prenaient un pseudonyme masculin comme Delphine de Girardin, dont le mari était pourtant le directeur de La Presse, elle écrivit ses chroniques sous le nom de Vicomte Charles de Launay. Ce subterfuge aura la vie longue, les romancières que l’on ne connaît que sous patronyme masculin sont nombreuses comme Henry Gréville, Daniel Stern, Jean de la Brète, Claude Ferval … Et André Léo, elle aussi, bien que féministe, conserva son pseudonyme masculin mais elle devait préserver sa force pour d’autres combats.

Toujours en 1869, André Léo collabore au journal L’Egalité, : « Faits divers. — Nous enregistrons une nouvelle qui fera, nous n’en pouvons douter, le plus grand plaisir à nos lecteurs. Un des premiers écrivains socialistes de France, Mme André Léo, a bien voulu nous donner l’assurance qu’elle consentait à prendre place parmi les collaborateurs de l’Égalité

(Égalité du 27 février 1869.)

———-

Nous publions la lettre suivante, adressée à l’un des membres de notre Association :

Paris, 2 mars 1869.

En entrant dans la rédaction du journal l’Égalité, pour lequel je vous remercie d’avoir désiré mon concours, j’éprouve le besoin de faire une courte profession de foi, nette et sincère. En voici la raison : je suis d’accord avec vous sur le but ; nous différerons quelquefois sur les moyens.

Je sens toutes les tristesses et toutes les colères que doit exciter le spectacle d’un monde où la misère des travailleurs est la condition nécessaire de l’abondance des oisifs. Un tel système, inique, meurtrier, dépravant pour tous, doit être changé. […] » Mais cette collaboration ne dura qu’un mois puisque le 10 avril 1869, la rédaction prévenait : « Nous avons reçu deux lettres, l’une de Mme André Léo, l’autre signée collectivement par quatre personnes : MM. Élie Reclus, Louis Kneip, A. Davaud, et Albert, cordonnier. Ces deux lettres sont inspirées du même esprit de conciliation vis-à-vis de cette bonne classe bourgeoise qui nous mange si tranquillement tous les jours, comme si c’était la chose la plus naturelle et la plus légitime du monde, et de protestation contre les tendances de notre journal, parce qu’ayant arboré le drapeau de la franche politique du prolétariat, il ne veut consentir à aucune transaction. […] Le défaut d’espace ne nous permet pas d’insérer ces deux lettres. En présence de la coalition des patrons qui menace de nous affamer, nous avons autre chose à dire et à faire qu’à polémiser contre le socialisme bourgeois.

Faits divers. — Nous avons le regret d’annoncer que Mme André Léo ne continuera pas de collaborer à la rédaction de l’Égalité. »

Il est vrai qu’André Léo ne rompit avec la bourgeoisie, honnie par les anarchistes, qu’après la Commune comme le prouve cette lettre écrite à une amie en 1873 : « J’ai beaucoup aimé Mme de Pressensé. Après avoir fait, dans le journal de son mari, quelques articles sur mes livres, dont j’avais remercié par écrit, elle est venue me trouver un jour, après la publication d’Aline-Ali (1868). Je n’ai pas de parti pris, je l’ai reçue avec sympathie comme elle venait à moi, parce que sa nature est sincère et sympathique. À cette époque et avant, je recevais de grandes avances de l’orléanisme et du protestantisme, assez étroitement unis à Paris. Mme de Pressensé, une fois accueillie par moi, m’a recherchée avec une sorte de passion. Je la voyais, elle si occupée, plusieurs fois par semaine ; elle m’amenait ses enfants, son mari. Elle m’écrivait encore fréquemment. Il est difficile de ne pas se laisser prendre le cœur à tant d’affection. […] Le christianisme se taisait ; le socialisme le remplaçait entre nous, au moins dans son aspiration générale, où nous nous entendions fort bien. Elle voulut connaître mon ami le socialiste, l’ouvrier [Malon] ; l’entrevue fut pieuse, enthousiaste. C’était en 1868 ou 1869. Cette ferveur dura jusqu’à la République. Alors les événements nous prirent chacune de notre côté… Sous la Commune, je la vis à peine. Malon leur donna des sauf-conduits pour aller en province et en revenir, tout ce qu’ils voulurent, ce qui n’a pas empêché ce triste bonhomme de Pressensé d’oser dire à l’Assemblée qu’il avait couru risque de la liberté et de la vie à rester parmi les barbares de la Commune. Il fut parfaitement lâche et cruel pendant les massacres ; elle, bonne, dévouée, comme toujours ; mais non plus la même pourtant, je le sentais bien et l’avais senti depuis longtemps. Elle a fait, malgré son mari, un acte de dévouement pour nous en portant en Suisse une lettre destinée à nous procurer des passeports. Elle ne m’a point abandonnée dans le péril*. »

* Paris-Guide : Edité pour l’Exposition universelle de 1867. L’ambition de l’éditeur Lacroix est de proposer Paris de 1867 en album. Il s’adresse pour cela aux écrivains réputés et à la mode, ainsi la préface est de V.Hugo qui ne refuse pas sa collaboration à un ouvrage commandité par le Second Empire.

* Maria Deraismes 1835-1899 : journaliste, romancière, conférencière mais avant tout militante féministe qui se battra pour la reconnaissance des droits des femmes et des enfants. Elle est aussi la première femme initiée à la Franc-maçonnerie. En raison des vagues de protestation des différentes loges, elle fonde, en 1893, avec le docteur Georges Martin la première obédience mixte, Grande Loge Symbolique Ecossaise de France : Le droit humain qui donnera naissance en 1901 à l’ordre maçonnique mixte international « le Droit humain »

* Note du tome V des œuvres de Bakounine éditées, en 1911, par James Guillaume (1844-1916) anarchiste et historien suisse.

A suivre …

Tous droits réservés : Jeanne Bourcier