Je regarde les divertissements contemporains et je m’effraie du niveau. Aussi je me tourne vers le XIXe siècle, je me rassure un peu en constatant que la bêtise règnait en maître sur la société frivole du Second Empire …mais non décidément notre société est plus performante en matière de stupidités, d’âneries, de grossièretés, d’ignominie, quand 150 ans plus tard, la télévision déverse des torrents de vulgarités et d’imbécillités auprès desquelles les bouffonneries d’Offenbach paraissent des chefs d’œuvres.

Il faut dire que c’était un vrai compositeur, un musicien accompli qui sut profiter de la Fête impériale pour se faire connaître et arriver à la notoriété, à la différence de nos histrions qui ne savent pas aligner 3 notes, qui n’ont rien à dire si ce n’est pipi, caca, couilles… auxquels il faut rajouter les discours moralisateurs sur le climat, le veganisme, le wokisme, le féminisme, le covid ou les discours haineux de ceux qui font des quizz sur le nombre de morts à Gaza.

Dans les années 1860, Taxile Delord, dans La Revue nationale et étrangère politique, scientifique et littéraire, ne mâche pas ses mots ni sur Offenbach, ni sur la bêtise des divertisements du Second Empire : »Une chose qui m’a toujours profondément surpris, et dont je ne reviens pas encore, c’est le succès de M. Offenbach comme représentant de la vieille gaieté française. Non-seulement l’auteur de Barkouf est d’origine germanique comme son nom l’indique, mais encore il appartient à cette grande et illustre nation juive qui n’a guère produit jusqu’ici de farceur. Ce n’est pas, en général, par la gaieté que brillent les livres juifs ; le sublime, voilà leur affaire ; quant au jovial, il n’y faut pas songer. David, Salomon, Jérémie, sont de médiocres plaisants. Comment le génie sombre et sévère du peuple élu s’est-il transformé au point de produire M. Offenbach ? Comment sommes nous arrivés des Psaumes et du Cantique des cantiques à Tromb-al Cazar et à Bataclan ? c’est un problème à confondre tous les critiques qui parlent de l’influence des races sur l’intelligence des individus. Quand on veut remonter de série en série jusqu’à l’origine de cette grande transformation nationale dont M. Offenbach est l’éclatant exemple, on ne trouve rien où se prendre ; tous les anneaux de la chaine sont brisés. Les juifs, en effet, ont eu des hommes illustres dans toutes les branches du savoir humain : de grands écrivains, de grands philosophes, de grands médecins, de grands poètes, de grands algébristes, de grands musiciens, de grandes tragédiennes ; je ne parle ici ni des financiers, ni des journalistes ; mais pas un seul plaisant de profession. M. Offenbach est le seul de sa race qui ait ri depuis la chute de Jérusalem. Je ne conteste pas la gloire de l’auteur de Barkouf, mais, je l’avoue, elle m’humilie dans mon amour-propre de Gaulois.

Qu’est donc devenue cette gaieté dont nos pères étaient si fiers et qui les distinguait, non moins que leur bravoure, des autres races de la terre ? Par quelle étrange métempsychose la plaisanterie gauloise s’est-elle incarnée dans un musicien dont les aïeux ne connaissaient d’autre amusement que de danser devant l’arche ; chez lesquels la poésie, la musique, la chorégraphie faisaient partie de la religion ? Aussi n’ai-je jamais été complètement à mon aise aux premières représentations des Bouffes-Parisiens. J’ai toujours redouté que le vacarme sacrilège auquel mes oreilles étaient en proie n’attirât la colère du Dieu fort et jaloux sur l’orchestre et sur la scène, et que M. Offenbach ne fût changé en statue de sel, pour avoir violé ce commandement inédit du Décalogue : Tu ne plaisanteras point. Triste plaisanterie, du reste, que celle des Bouffes-Parisiens !

Dans notre pays, il faut lui rendre cette justice, le culte de la bêtise pour la bêtise était complétement inconnu. Pas de parade, pas de boniment, pas de farce, qui n’eût son sel ; le tréteau lui-même était obligé d’avoir de l’esprit. Tout à coup, on vit surgir je ne sais quelle saltimbanque en jupon court, fille insensée de la parade et du tréteau, criant, gesticulant, sautant, s’époumonant à chanter une musique à porter le diable en terre. C’était, nous disait-on, l’héritière directe du vieux théâtre de la Foire, l’élève chérie de Grétry, de Monsigny, de Dalayrac, des anciens maîtres français, qui tous lui avaient donné des leçons en cachette ; d’autres soutenaient qu’elle arrivait en droite ligne d’Italie, et qu’il fallait reconnaitre en elle la muse de Paisiello, de Cimarosa, de Rossini avec une pointe de vin de Champagne. Du vin de Champagne à cette créature ! Dites plutôt de la bière et des échaudés. Il y a des moments où un peuple ne comprend plus la gaieté ; c’est quand il n’a plus de passions , quand il ne croit plus à rien, quand il ne s’intéresse plus à rien, qu’il n’aime plus que les jouissances matérielles. Dites-moi un peu où était la gaieté des Romains du Bas Empire ? Le rire est semblable aux bonnes pensées, il vient du cœur. Nous venons de traverser une époque dans laquelle le cœur a tenu bien peu de place, il faut en convenir. Au temps de notre jeunesse, nous nous passions de diner pour aller au théâtre. Nous voyons la jeunesse de ce temps-ci n’y aller que pour digérer. Qu’importe à ces spectateurs repus, somnolents, blasés, ce qu’on joue devant eux ? Du bruit, des épaules, des décors, des jambes, de la gaieté de grosse caisse, de l’esprit de calembour, ils n’en demandent pas davantage, et ils trouvent tout cela au théâtre du passage Choiseul. La pornographie a eu son théâtre comme elle a eu ses journaux ; les Bouffes Parisiens et la presse rigolbochilâtre, tout cela se tient, tout cela vient au même moment, et doit disparaître ensemble . »

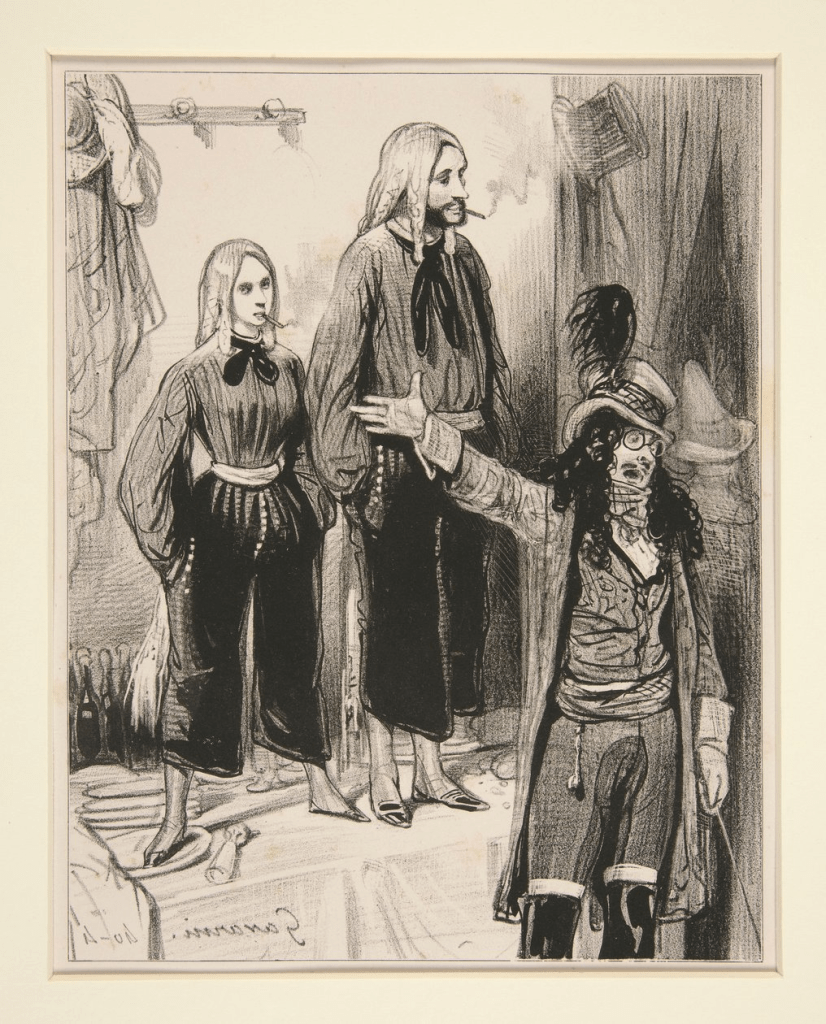

Rigolboche, de son vrai nom Anne Marguerite Badel (1842-1920) fut une danseuse célèbre sous le Second Empire, elle fit la gloire du Cancan.

Alfred Delvau, dans son livre Les Lions du jour, publié en 1867, en fait le portrait : « Autrefois j’étais assez nigaud pour m’attrister de la bêtise humaine, de l’empressement des foules vers les idoles de boue, de leur indifférence pour les vaillants esprits, et de leur mépris pour les nobles caractères; je m’en attristais et j’en pleurais, me rongeant les poings de rage, comme si les destinées de l’Humanité m’importaient, à moi, vermisseau. Aujourd’hui, je ris et large !

Donc, durant l’été de 1859, « tout Paris » courait chaque soir au petit théâtre des Délassements Comiques ou plutôt des Délass Com, pour parler l’argot spécial des gandins et des cocottes, habitués ordinaires de cette « bonbonnière » aux bonbons vert-de-grisés. Pourquoi « tout Paris » courait-il s’entasser, en été, dans cette «bonbonnière ? Pour y voir danser une petite femme blonde, destinée très-vite à l’embonpoint et même à l’obésité. Cette petite femme blonde n’était pas belle, mais elle avait des yeux bridés qui n’annonçaient pas la mélancolie de l’âme, et une bouche qui distribuait en un rien de temps plus de sourires qu’il n’en faut pour rendre heureuse une salle composée de garcons jeunes et vieux. Et puis, pourquoi aurait-elle été belle ? Je sais bien que cela ne gâte jamais rien, la beauté mais la beauté toute seule, c’est du pain tout sec il faut des confitures dessus, et les confitures de la beauté, c’est la coquetterie chez la femme honnête, c’est le dévergondage chez la drôlesse. Rigolboche n’était pas belle, mais elle dansait comme un ange en rupture d’Eden. Elle avait une élégance une témérité ! une souplesse de reins d’un risqué des effets de bras d’une extravagance ! des effets… oh ! des effets de jambes surtout ! des effets de jambes incendiaires à en faire voir trente-six chandelles à la Morale. Une Fanny Essler canaille,quoi ! «

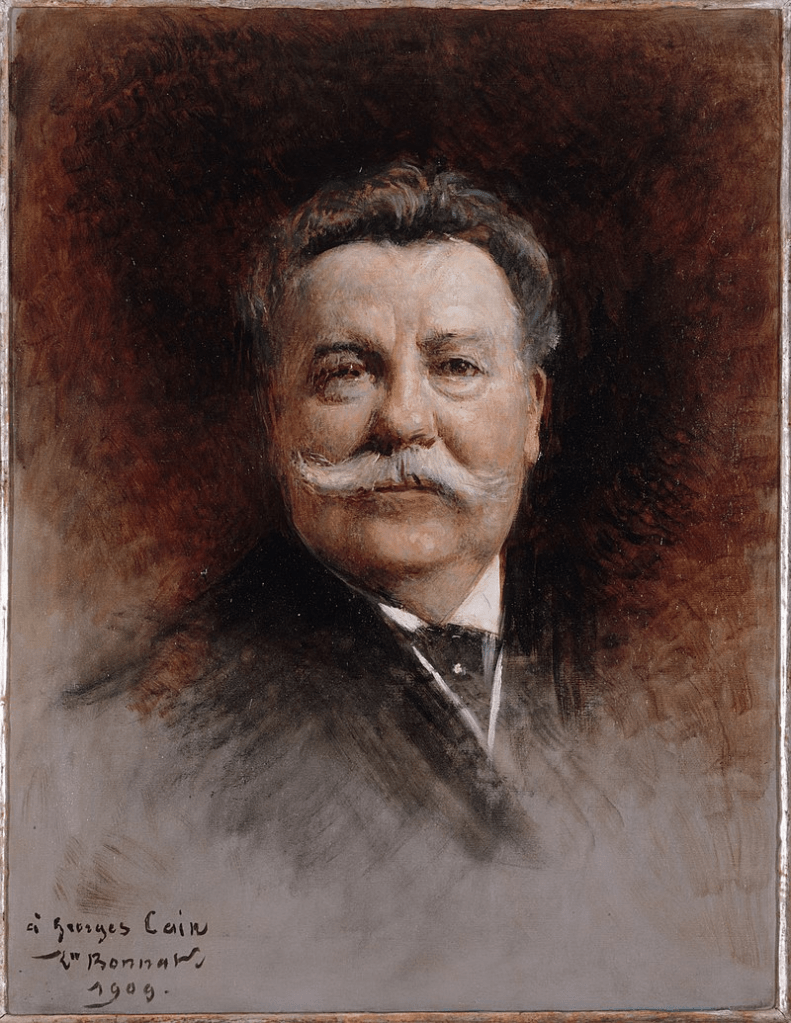

Quant à Georges Cain, il la comparait à un Gavarni.

: « Elle était absolument le débardeur de Gavarni : petite blouse de soie flottante, chapeau gris bossué et défoncé… Sa danse était la chose du monde la plus audacieuse et la plus fantaisiste. C’était bien le cancan, mais non le cancan brutal et violent des bals de barrière…

« Quand je danse, disait-elle, je me sens inspirée; mes bras ont le vertige, mes jambes deviennent folles. »

Oui, on s’amusait de peu mais le niveau culturel était plus élevé ainsi Rigolboche, toujours d’après Georges Cain, lisait et s’intéressait aux intellectuels qui l’entouraient comme Louis Veuillot par exemple : « C’était, d’ailleurs, une femme très intelligente. Elle avait une grande admiration pour Louis Veuillot. Elle disait sans cesse à Gustave Claudin qui connaissait Veuillot : « Amenez-le-moi donc un de ces soirs », mais cela ne put s’arranger.

Louis Veuillot n’est jamais venu aux Délassements-Comiques.

Et aujourd’hui, les journalistes s’ébaubissent devant les plus inexistantes artistes, vantant leur beauté, leur intelligence, leur souffrance, leur viol, leurs prises de position, leur humour … bref nous avons les mêmes godiches qu’au XIXe siècle mais peu de journalistes pour rappeler leur insignifiance.

Tous droits réservés : Jeanne Bourcier