B/ 2

Pierre Boitard : 1789- 1859

Illustration pour Paris avant les hommes

BOITARD (PIERRE). Né à Mâcon en 1789, enfant de la Révolution Française, il fut officier supérieur lors des Cent-Jours et dut se faire discret sous la Première Restauration, ce qui ne l’empêcha pas de devenir naturaliste, géologue et agronome.

Venu à Paris en 1820, il entra comme rédacteur au Journal des Débats qui à cette période de son histoire faisait partie des journaux conservateurs après avoir été dans l’opposition sous Napoléon I.

Puis il participa à La Botanique des Dames, une revue pour les passionnées de botanique. En 1835, il entra comme collaborateur attitré à la revue Le Musée des familles. Ces revues « Par leur forme inédite et en ciblant un lectorat populaire peu instruit, les magasins populaires, apparus au début des années 1830, ont incité leurs auteurs à inventer une nouvelle littérature. Au sein du Musée des familles, Pierre Boitard a ainsi été chargé de la rédaction de leçons naturalistes. Souhaitant promouvoir une science domestique, mise en concurrence avec la science des institutions savantes qu’il abhorrait, son style, caractérisé par la mise en place d’une esthétique de la conversation, d’une proximité avec le lecteur et d’une critique systématique des élites, est devenu aussi bien un outil mis au service de son projet scientifique qu’un témoin d’un véritable style de pensée.« écrit en 2020, Eudes Huyghe dans la revue Arts et Savoirs, dans son article sur ce naturaliste indépendant : Pierre Boitard : écrire le vivant. Toujours dans cet article, Eudes Huyghe continue : « Lorsque Boitard entre au Musée des familles en septembre 1835, il devient le cinquième collaborateur à se charger de la rubrique d’histoire naturelle. Les trois premiers, Charles Nodier, Adélaïde Montgolfier et Alphonse Karr, l’avaient été de manière ponctuelle aux débuts du journal, tandis que le quatrième, à qui Boitard succède, Bory de Saint-Vincent, dont la réputation n’est pourtant plus à faire dans les sphères naturalistes, s’est parfois contenté de reprendre ou d’adapter pour l’occasion des notices ou des textes déjà publiés. En signant l’ensemble des articles naturalistes de la troisième année et plus de la moitié de ceux des treize années suivantes, Boitard apporte une régularité qui faisait défaut lors des deux premières années du magasin. Contrairement à ses prédécesseurs, Boitard a le temps de développer son propre style. Durant les huit premiers mois de sa collaboration avec le Musée des familles, Boitard se conforme au souhait des fondateurs du journal et dresse « pittoresquement », espèce par espèce, des portraits d’animaux. Les articles courts, jamais de plus d’une page, prennent systématiquement place en fin de journal afin que les illustrations en pleine-page qui les accompagnent puissent constituer le verso des numéros mensuels. Les impressionnantes gravures – qu’il s’agisse d’ours, de crocodiles ou de chimpanzés – deviennent des objets que le lecteur peut contempler en tant que tels, mais assurent aussi le rôle de vitrine pour des textes qu’il reste à découvrir. Bien qu’on ne puisse savoir lequel, du texte ou de l’illustration, est réalisé en premier, les articles de Boitard sont, quoiqu’il en est, écrits pour faciliter la compréhension par le lecteur des gravures qui lui sont mis sous les yeux. Le style employé traduit dès lors l’importance que revêt le sens de l’observation, plus que le sens de la vue, au moment d’explorer les magasins. Ainsi, lorsque Boitard décrit le jaguar :

[Le jaguar] est d’un fauve vif, marqué sur les flancs de six rangées de taches noires formant l’anneau, avec un à quatre points noirs au milieu. On le distingue fort aisément de la panthère à son oreille dont le dessus est noir avec une large tache blanche lunulée, au milieu, tandis que la première a le dessus de l’oreille blanc avec une tache noire. Doit-on regarder comme espèces, ou simplement comme variétés, les jaguars dont les anneaux noirs des flancs sont ouverts et ceux dont les anneaux sont fermés ?

Il n’est pas question de simplement admirer l’animal mais d’être capable de le « distinguer » de la panthère. […] On voit ici comment le caractère apparemment plaisant et bigarré de la description permet en réalité de conduire le lecteur à penser lui-même en naturaliste et à dépasser, presque sans s’en rendre compte, le pittoresque de la description pour en faire le fondement d’une véritable analyse scientifique.«

En 1838, il publie un article dans Le Magasin universel, revue dont la publicité précisait : « Notre magasin universel sera une véritable Encyclopédie qui répandra dans toutes les classes de la société le goût de la lecture et hâtera les progrès de la civilisation » (Prospectus-Spécimen, 21 octobre 1833, p. 8). Cet article intitulé L’Homme Fossile évoque, sous la forme d’un dialogue, une théorie de l’évolution des espèces appliquée à toutes les espèces vivantes y compris l’homme. Darwin publiera en 1859, De l’origine des Espèces.

Cet article ainsi qu’un autre dans lequel il répertorie la faune et la flore parisiennes de la 1ère à la 6ème époque géologique seront repris dans son livre publié, en 1861, à titre posthume Paris avant les hommes, ouvrage d’histoire naturelle s’appuyant sur un récit fictif qui repose sur un dialogue entre le Diable Boiteux (Asmodée) de Lesage et Pierre Boitard lui-même. Il s’appuie sur les recherches des différents savants de l’époque comme Cuvier, Brongniart, Hutton … et sur ses propres recherches.

« Le génie, en plaçant un doigt sur sa bouche, me fit signe de garder le silence et d’avancer avec précaution : ce que je fis. Alors il leva doucement la peau d’ours et découvrit à mes yeux les animaux les plus singuliers, les plus horribles de tous ceux que j’avais vus jusque -là. Il y en avait trois, deux grands, et un petit que je reconnus être un jeune de cette horrible espèce ; le mâle était couché sur le côté, dormant à peu près dans l’attitude d’un chien, c’est-à-dire le corps courbé en cercle. Il pouvait avoir la taille d’un ours moyen, et tout son corps était également couvert d’un poil brun, lisse, assez court et peu fourni. Ses pattes de devant se terminaient par un large empâtement plat, divisé en cinq doigts, à peu près comme la main d’un singe ; mais ses doigts étaient plus gros, plus robustes, et la paume de la main était défendue par une sorte de semelle en cuir épais et calleux. Ses pattes de derrière avaient quelques rapports avec celles d’un ours, et, comme ce dernier, il était plantigrade, c’est-à- dire qu’en marchant il appuyait toute la longueur du pied sur la terre, depuis le talon jusqu’au bout des doigts, ce que ne font pas les ani- maux digitigrades, comme par exemple le chien. Je remarquai aussi qu’il avait la plante des pieds extrêmement plus allongée que dans l’homme, et le pouce ou gros orteil me parut opposable aux autres doigts, comme dans les quadrumanes, qui sont des animaux plus grimpeurs que marcheurs. Son corps avait à peu près la forme de celui d’un orang-outang, mais sans en avoir ni la légèreté ni les grâces, car il était gros, trapu et durement musclé. En de certaines places il était dépouillé de poils ; mais il me serait difficile de dire de quelle couleur était sa peau, car elle était tellement couverte de crasse et d’ordures qu’à peine pus-je juger qu’elle devait être d’un brun roussâtre et cuivré . La tête de cet animal était ce qu’il y avait de plus horrible. Une crinière hérissée lui couvrait entièrement le crâne et une grande partie de la face, de manière qu’on ne pouvait apercevoir, à travers cette forêt crépue, que deux énormes lèvres qui terminaient un museau avancé et fort gros, et qui étaient elles-mêmes entourées d’une seconde crinière rougeâtre, crépue, pleine d’ordures, de sang, et de petits morceaux de chair desséchée . Un peu au-dessus de ces grosses lèvres d’un rouge brunâtre paraissaient deux trous ovales que je reconnus pour être des narines, quoiqu’elles ne fussent surmontées par aucune protubérance comparable à un nez. A quatre centimètres au-dessus de ces trous, et de chaque côté de la face, deux arcs épais de poils noirs et roides encadraient deux yeux qui me parurent, quoique fermés par le sommeil, devoir lancer des éclairs de férocité. Tout le reste de la face était couvert de poils formant la crinière. J’eus le courage de me baisser vers cet être extraordinaire pour l’envisager de plus près ; mais en ce moment il fit craquer ses dents, les frottant les unes contre les autres d’une manière si effroyable que je fis un soubresaut pour me relever. Cependant son sommeil ne fut pas interrompu, et , mentalement, j’en remerciai le ciel. La femelle était couchée à peu près dans la même attitude que le mâle ; mais sur son ventre et à sa poitrine était accroché par les quatre pattes un petit monstre sans poils, à peau roussâtre et livide, d’une malpropreté repoussante, et que je reconnus pour être son petit. Elle ne différait de son mâle que par sa crinière d’un brun plus pâle, et qui ne lui couvrait que le crâne et non la figure ; son corps était généralement moins velu. Ces animaux dégoûtants exhalaient une odeur tellement fétide, résultant de leur malpropreté, que je me bouchai le nez en demandant à voix basse au génie ce que pouvaient être ces bêtes extraordinaires. A cette question, le diable poussa un long et bruyant éclat de rire qui les réveilla. La femelle se sauva au fond de la caverne en emportant son petit qui s’était cramponné avec plus de force sur sa poitrine. Mais le mâle poussa une sorte de rugissement guttural et féroce, me lança un regard étincelant, se leva debout sur ses pattes de derrière, saisit avec celles de devant le tomahawk de silex, et, d’un bond furieux , s’élança de mon côté en levant l’arme terrible sur ma tête .

En cet instant, je poussai un cri de terreur, car je venais de reconnaître l’espèce la plus dangereuse de tous les monstres … c’était un homme. Heureusement que le génie interposa sa toute-puissante béquille entre lui et moi, ce qui empêcha la lutte. Le sauvage fut rejoindre sa compagne au fond de la caverne, et moi je restai tout abasourdi de cette scène . »

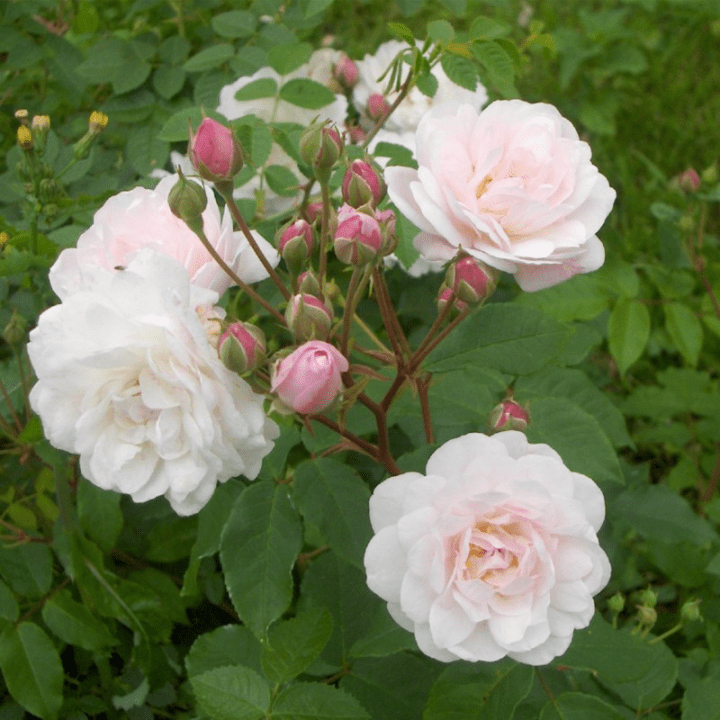

De 1839 à 1841, il dirigea en collaboration avec le botaniste Louis Claude Noisette (le père du rosier Blush Noisette, le premier des rosiers Noisette) la Revue progressive d’agriculture, de jardinage, d’économie rurale et domestique et produisit un ouvrage de botanique Manuel complet de l’amateur de roses, leur monographie, leur histoire et leur culture.

Et cet esprit curieux eut encore le temps avant sa mort d’écrire un Manuel-physiologie de la Bonne Compagnie, du bon ton et de la politesse, ouvrage qui sera lui-ausi publié à titre posthume en 1862 : « Mon but, en quittant momentanément des travaux sérieux pour écrire cet ouvrage, a été d’être utile à mes enfants et aux personnes qui débu- tent dans le monde. Le hasard m’ayant fait tomber sous les yeux quelques livres écrits sur la politesse et les usages de la bonne société, j’ai compris pourquoi ces ouvrages n’ont pas produit les heureux résultats qu’on avait le droit d’en attendre. Tous se bornent à des préceptes, vrais ou faux, secs, alignés les uns à la suite des autres. Le plus grand nombre est rédigé dans le style de la civilité puérile et honnête, avec tout le pédantisme de l’ignorance, par des gens qui ne connaissent le monde qu’en théorie. » écrit-il dans son introduction. Toute les situations sont passées en revue, je terminerai avec un extrait de l’une d’entre elles : DE LA POLITESSE INTÉRIEURE OU DE FAMILLE.

J’ai vu très-fréquemment dans le monde des hommes pleins de savoir-vivre, de bienveillance, de bonté, d’une politesse exquise, et qui, une fois rentrés chez eux, se dépouillaient de toutes ces bonnes qualités pour devenir des despotes d’une tyrannie insupportable. Je me suis toujours défié de ces gens-là, parce qu’en les étudiant de près j’ai remarqué que, sous le masque de la politesse, ils cachent un profond égoïsme et une dépravation de cœur qui les éloigne de tous sentiments sincères d’amitié.

Ecoutez M. Martin : « Les doux entretiens du coin du feu, dit-il, ont un charme secret; on y jouit d’un abandon facile, qui adoucit les peines de la vie et enduit de miel les bords du vase amer auquel nous nous abreuvons tous. Les Anglais font le plus grand cas de la maison, at home (le chez soi), disent-ils, et ce mot dit tout ; il dépeint pour eux la puissance d’un citoyen chez lui ; là, il est roi, il est souverain, ses foyers sont sacrés ; c’est un asile inviolable où la foi est gardée, où les épanchements de l’amitié tombent dans le cœur pour n’en sortir jamais. Aussi un Anglais n’est-il jamais plus aimable que quand il est chez lui, au milieu de sa famille et de ses enfants. Là, il dépose toute sa hauteur, toute cette fierté britannique qui le rend peu liant avec les étrangers, et si ces rapports dans le monde sont froids, au moins trouve-t-il la gaîté et une joie pure dans sa famille. »

La politesse intérieure comprend les devoirs que les époux se doivent entre eux, ceux que les enfants doivent à leurs parents. »